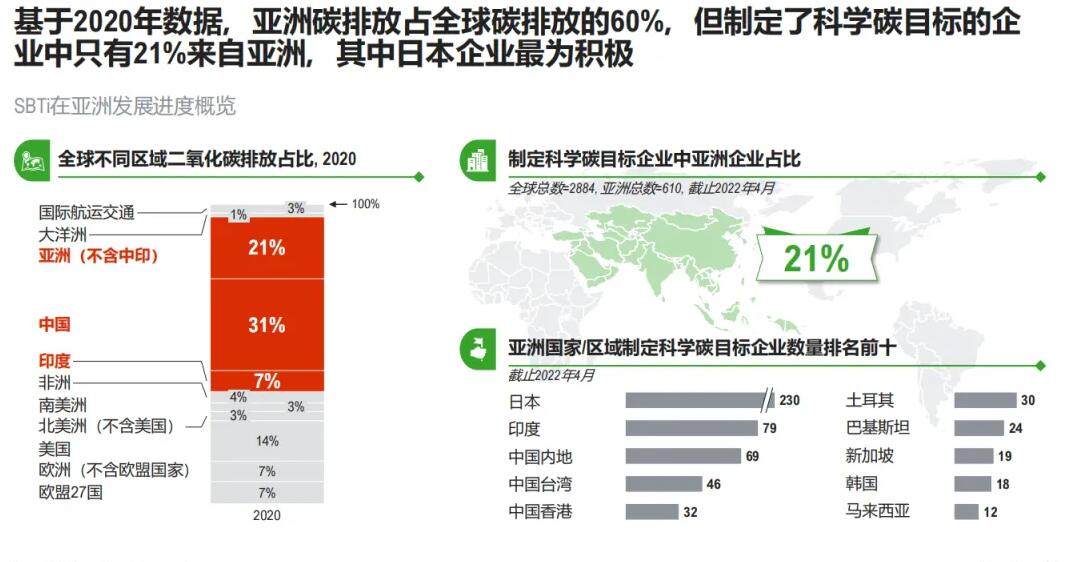

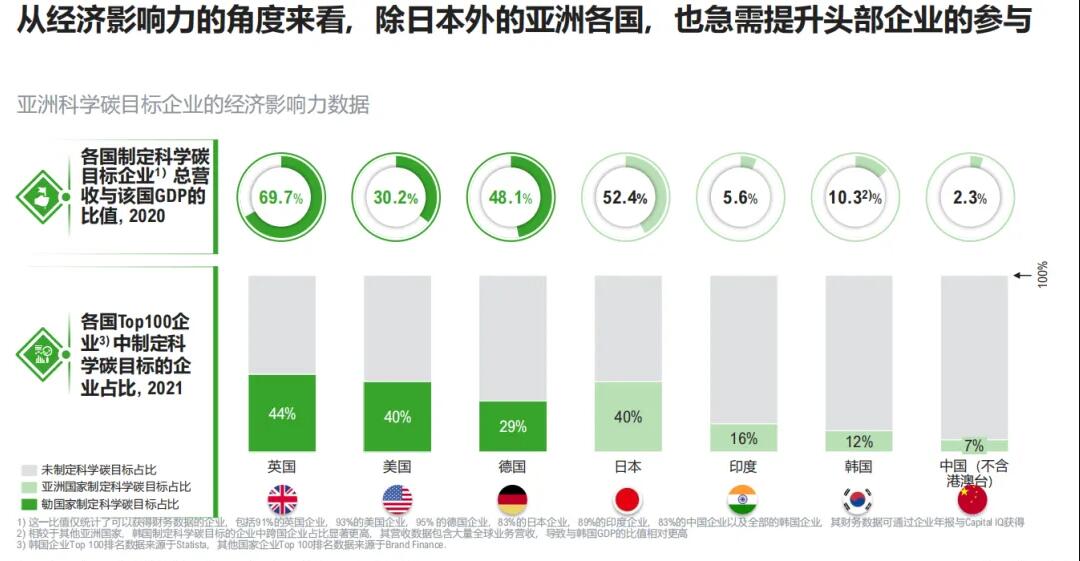

亚洲国家碳排放总量占全球碳排放的60%,但全球制定了科学碳目标的企业中只有21%来自亚洲。如果将各国制定了科学碳目标的企业营收总额与该国的GDP总量进行比较,我们可以看到日本(52.4%)远远领先其他亚洲国家,接近甚至已经超过了部分欧洲国家的水平,而中国的这一比值只有2.3%。而如果我们考察各国Top 100的头部企业中制定了科学碳目标的比例,将再度发现日本已经有40家百强企业加入了SBTi,这一水平也和欧洲国家相当,相较之下中国仅有7家。这反映出更多日本头部企业对于自身脱碳目标更具雄心和信心,而中国、韩国企业在这一方面关注度有待进一步提升,印度企业的表现反而优于预期。

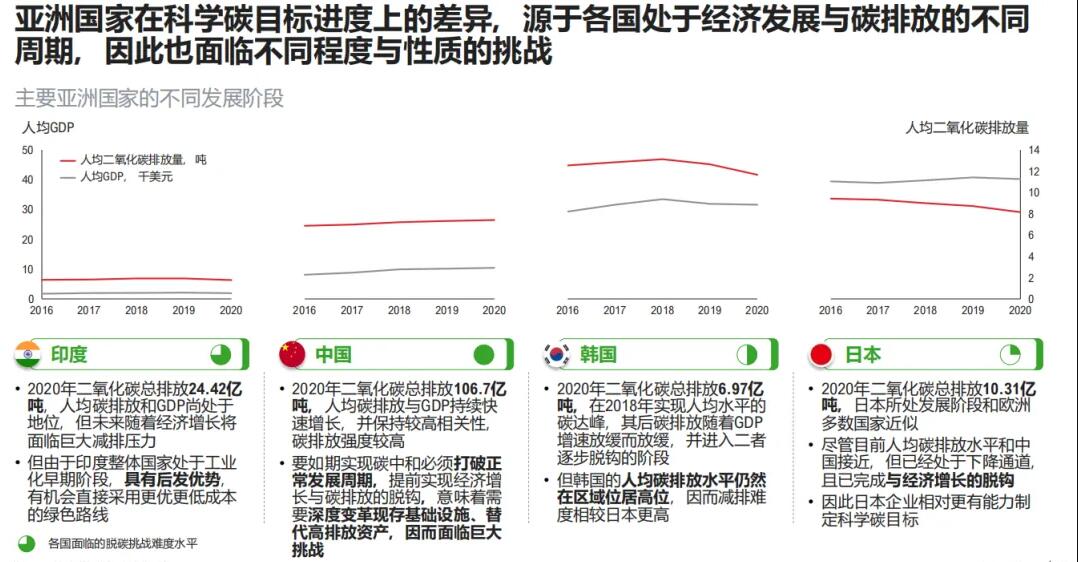

不同亚洲国家的企业在科学碳目标进度上的差异,和各国经济发展与碳排放所处的阶段有关。如果把中日韩印四个主要亚洲国家的人均碳排放量与人均GDP数据制成图表,会发现四个国家仿佛刚好构成一个完整的周期:印度在人均碳排放和人均GDP都比较低的初级阶段;中国的人均GDP和人均碳排放都还在快速上升;韩国的人均碳排放则随着人均GDP增长的放缓而通过拐点,开始下降;至于日本人均碳排放尽管实际上与中国的水平差异不大,但已经和人均GDP的增长不再相关,并进入下降通道。

日本的曲线特征和大部分欧洲国家近似,意味着日本的经济增长已经实现与碳排放的脱钩,日本企业制定科学碳目标的难度相对较低。而韩国尽管提出了和日本一致的2050国家碳中和目标,其所处发展阶段却仍远远落后于日本。目前韩国的人均碳排放水平位居区域高点,与经济增长的脱钩进程也刚刚开始。而中国则面临最为艰巨的挑战,经济增长和碳排放仍然出于高度关联的阶段,如果按照正常周期发展,则中国需要经历韩国的阶段,人均碳排放随着经济的持续增长继续走高,然后随着经济放缓逐渐脱钩,才能进入日本的阶段。这意味着未来中国还将产生巨量的排放总量,无论对于我国的“双碳”目标,还是对于全球的气候目标来说都将是难以接承受的。如果我国需要提前实现经济增长与碳排放的脱钩,又意味着需要提前替代现存的高排放资产,改造现有能源、交通等基础设施,乃至社会经济的全方面变革,其难度可想而知。而对于印度来说,和中国类似,其人口规模和经济增长潜力都意味着未来将面临更大的碳排放增长压力,但有所不同的是,印度整体尚处于工业化的早期阶段,因此反而具有后发优势,有机会直接选择更成熟而低成本的绿色路线。这在一定程度上可以解释印度企业超出预期的表现。

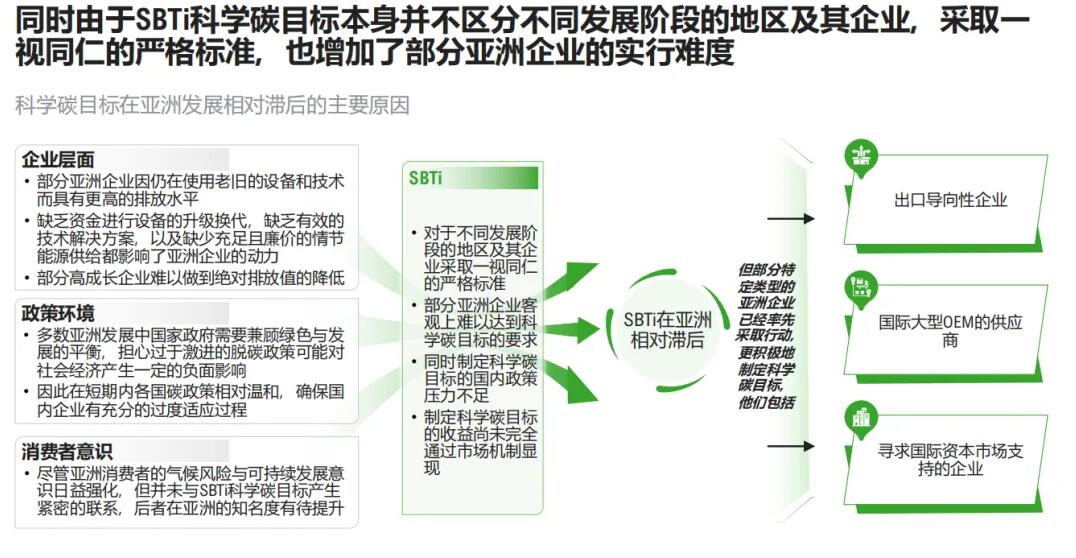

另一方面,SBTi对于不同发展阶段的地区及其企业并未进行区分,也增加了部分亚洲企业的实行难度。无论企业是来发达国家或发展中国家,无论是成长型企业还是成熟企业,都要基于一视同仁的严格标准制定脱碳目标。对于亚洲企业而言,有的企业因仍在使用老旧的设备和技术而具有更高的排放水平,但缺乏资金进行设备的升级换代,或者缺乏有效的技术解决方案,或者缺少充足且廉价的清洁能源供给,因而缺乏能力制定更具雄心的脱碳目标;而部分成长型企业也难根据SBTi的要求在产销量快速扩张的同时做到绝对排放总量的降低。

从国内政策环境来看,多数亚洲发展中国家政府需要兼顾绿色与发展的平衡,担心过于激进的脱碳政策可能对社会经济产生一定的负面影响,因此在短期内各国碳政策仍相对温和,确保国内企业有充分的过渡适应过程,这也减少了亚洲企业制定科学碳目标的压力。同时SBTi科学碳目标在亚洲范围的知名度和影响力也有待提升,因此尚未形成消费者、投资者端足够的驱动力。